| メカ搭載の様子 |

| メカ搭載の様子 |

| アンテナ線は、輪ゴム2本でテンションをかける。垂直尾翼に止める金具は、クリップにて作成、溝を掘りバルサパテとMP瞬間接着剤にて接着 |

| 垂直尾翼のリンケージ(バルサにてホーンと高さを合わす) |

| バラスト(板オモリ)は、トップ左右(7g)とバッテリーの後ろ片側(18g)に両面接着テープとグラステープにて止める |

| 横浜にて開催されたELECTRIC POWER PLANE MEET YOKOHAMA2006で購入した、機体発見ブザーも取り付ける(バッテリー電圧低下時もアラームする。中央付近、黄色のもので結構小さい) |

| 完成したGladiatorⅡ(主翼156g、胴体187g、バラスト25g 計378g)結構、重い機体?になってしまった様です |

| 重心位置測定の為、作成。折りたためる様にもしてみました(薄型CDケース、テプラのテープケース、画鋲、グラステープ) |

| いつもの通り、機体収納ケースを作成(150cmスノーボードケースに入れて運べます) |

| 2006.04.28初テストフライト。最初は、ヤリ投げ方式の手投げ発進ですが、機体が重いせいか?SWINGとは、浮きがまったく違う様でした。(ドスンと落ちてしまいます)ある程度、スピードがないとダメである事が分かり、後半は、少しずつ慣れてきました。まだまだ、SALは出来そうにありません |

| 2006.06.17梅雨に入る前からも、あまり天候が良くなくかったり、風が強かったりで、フライトは今日で、3回目。2回目の時に、どうも重心が、ちゃんと取れてないらしい事が分かり再度重心をよく取り直して(頭にわずかな板オモリを増やしたのみ)本日フライトしてみたら、かなり飛ばしやすくなった。後半、今日で、2回目ですが、水平尾翼を付ける雌ネジがはずれる。手直しは、雌ネジ部分は、エポキシ接着剤で止めてあっただけなので、マイクログラスとエポキシ接着剤で雌ネジが、はずれない様補強する |

|---|

| 2006.06.24フライト中、土手下の短い鉄柱に主翼の前翼端をぶつけて破損。破損の様子は、未撮影だが、バルサシャーレーの修理は、結構むずかしかった。修理の詳細は、記録画像はないが、下記の通り |

|---|

| 自作機体発見ブザー作成 参考HP http://www.kokufuu.jp/sunday/idea/index.htm へのリンク http://www.kokufuu.jp/sunday/idea/beeposo/index.htm へのリンク |

| 【受信機バッテリーリボ化について、その他改良】2016/11/1 | |

| 2SEL 250mA(サンダーパワー) | Mint兼用 |

| 2SEL 240mA(Tahmazo) | Mint兼用 |

| ダイオード3本利用したドロッパーを自作。だいぶ小さく細く出来る。スイッチングレギュレーターなどのノイズも心配ない。ただし、電圧は、バッテリーの電圧低下は、そのまま下がる | きむらクラフト参考http://www.geocities.jp/m_kimura_1962/sub9fg/sub9z5f/sub9z5.htm |

| ダイオード1本0.7V電圧降下するので2.1V電圧降下する | |

| マイナス側にダイオード直列接続する | |

| ダイオード部分透明ヒシチューブで絶縁 | |

| 受信機は、マジックテープ止め | |

| バランスウェイト(胴体内)もマジックテープ止め | |

| 最終的にOPPテープで固定補助 |

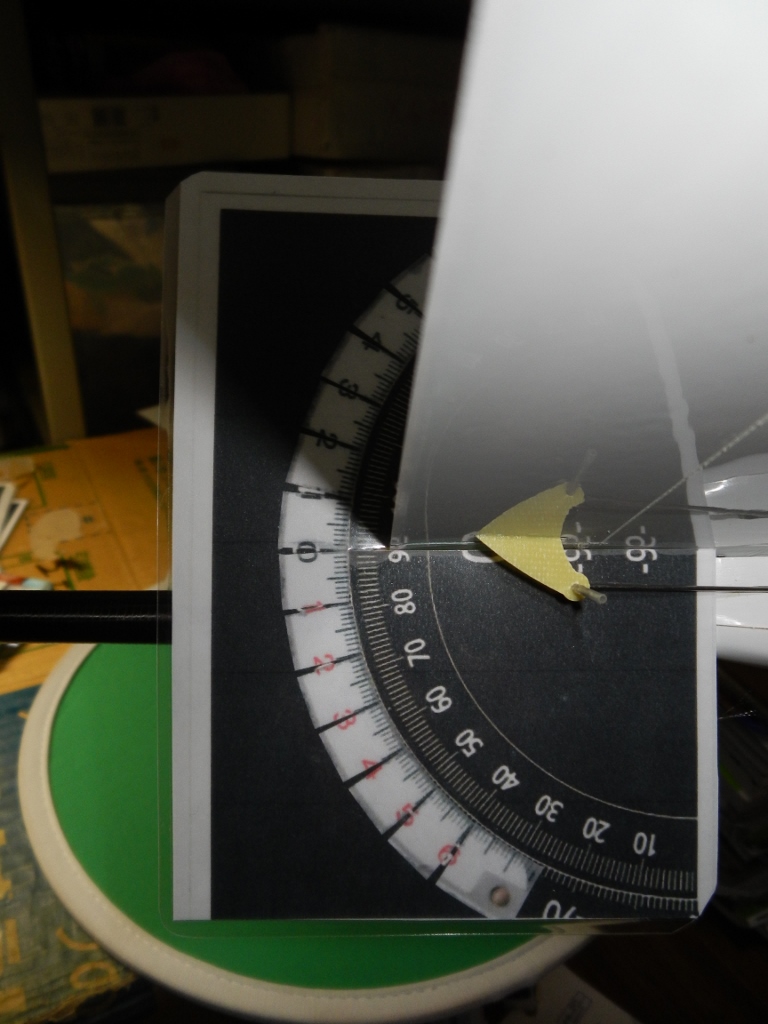

| 分度器などの画像をインターネットからダウンロード(+-90度) |

| 画像をプリンターにてコピーして、ラミネートする |

| 舵角ゲージをプリンタでコピーして、ラミネートする |

| 1cmごとに切り離して、分度器に合わせて瞬間接着剤で貼り付ける |

| 調整する機体の翼型に合わせて0度の所を切って機体に挟んだり、機体に貼り付けたり工夫する |

| エルロンは、左右のものをそれぞれ作成する |

| 作成出来たものを再度プリンターにてコピーおよびラミネートで、いくらでも複製が作成出来る |

| そして、舵角調整する |

|

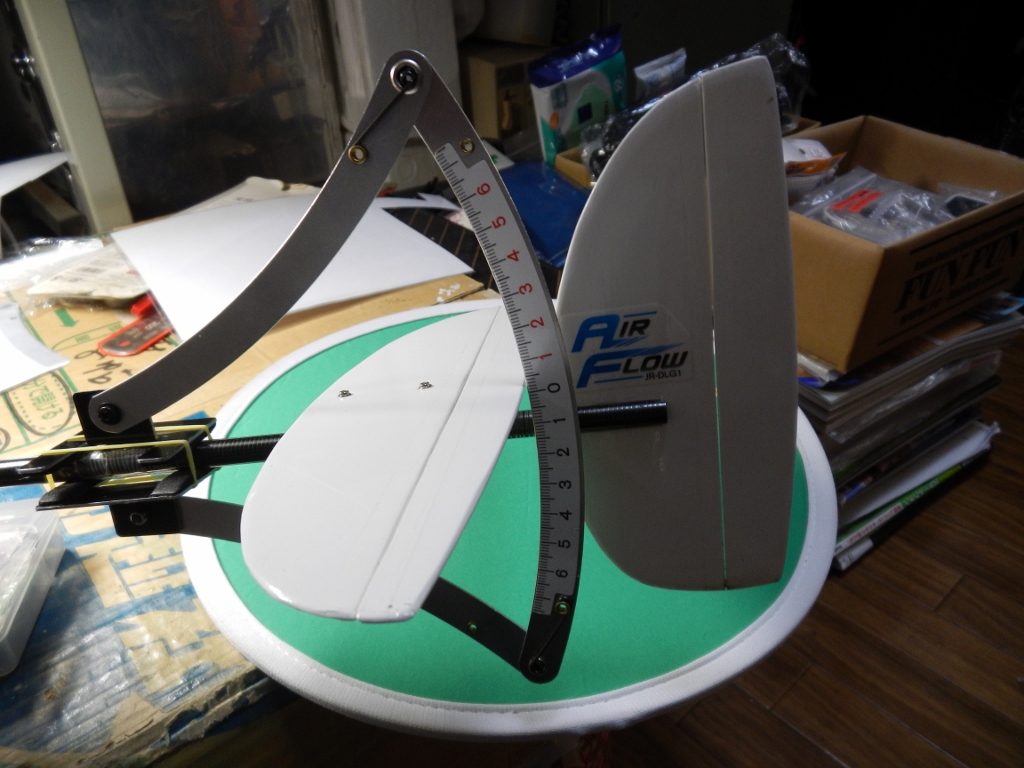

AIR FLOWの例 自作舵角ゲージにて |

AIR FLOWの例 市販舵角ゲージにて |

AIR FLOWの例 市販舵角ゲージにて |

| 自作舵角ゲージ(角度または長さで調整出来る。ただし角度の読みは、0°~180°なので90=0,0=-90,180=+90に読み替える) 再度、分度器画像調べたら±0~90°の角度も入っているものもありました。今後の為、こちらも長さを紙に1Cmずつ切り離さず少し切り残して貼ってはがせる糊にて借り貼り付け後、再度コピーおよびラミネートして作成しておきました |

エルロン | 水平尾翼 | 垂直尾翼 |

| ホームへ |